車内からバックドアを開けられるバックドアオープナー。ハイエースのように車内にハンドルが付いている車もありますが、NV200にはありません。

はじめは必要ないかなー?と思っていましたが、車内からドアを開けたいことが増えてきたので、バックドアオープナーをDIYして取り付けました。

バックドアトリム(内張り)の取り外し

まずは、ドアトリムを外します。NV200バンのトリムはクリップで留まっていますが、結構固いので、内張りはがしのような工具がないと厳しいです。

バックドアオープナーの構造

バックドアのハンドルを引くと、ラッチ(ロック部分)につながっているワイヤーが引っ張られてドアが開きます。

車内からバックドアを開ける方法

引いて開ける方法

1番簡単なのは、バックドアハンドルと連動してワイヤーを引くアームがあるので、そこにひもを付けて下から引っ張る方法です。ひもはトリムの隙間から出せば穴あけなども必要なさそうです。

ただ、引っ張る場所がドアの下側だと、荷物があったりベッドを置いたときに、手が届かないこともあります。

押して開ける方法

チョークケーブルなどを使ってワイヤーを引くようにすれば、操作部を好きなところに取り付けられますが、今回はシンプルにアームを上から押してドアを開ける方法を考えました。

使用した部品

使用した主な部品は、化粧ネジ、寸切ボルト、L字ステーです。

指で押す部分は車のドアロックノブを流用できそうですが、市販のノブの中がタップが切ってあるのかタッピングなのか、サイズもよくわからなかったので、M4サイズの化粧ネジを探して使いました。

使用した化粧ねじは、トラスコ中山のパネルフィクスバーです。

アームまで少し距離があるのでステンレスのM4寸切りボルト(長ねじ)を使います。全長285mmです。

アームを押す部分は、ボルトのままだとうまく押せないのと結束バンドで固定するため、L字のステーを使いました。

バックドアに穴あけ

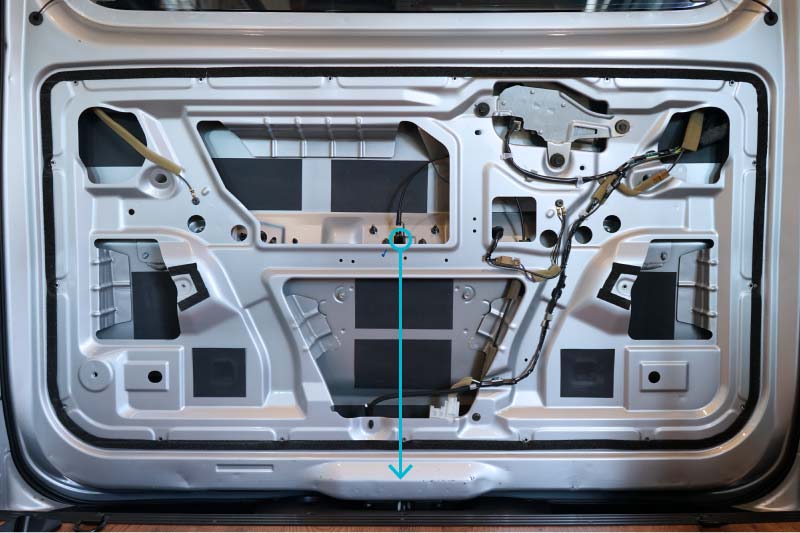

バックドアにポールを通すための穴をあけます。

穴の位置は、横方向はアームに対してなるべく垂直に。前後方向は多少アバウトです。

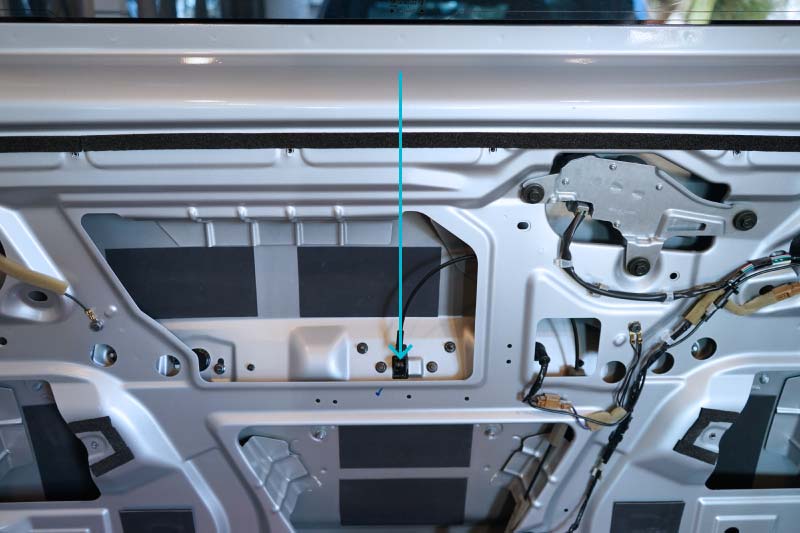

穴には後述のグロメットを使うので、グロメットのサイズに合わせて14φで穴あけしました。

ステップドリルを使うとバリも少なく、きれいな穴あけができます。

厳密にはグロメットのサイズが14.3〜14.8mmだったので14mmの穴だと入らず、リーマーで穴を少し広げました。削りすぎるとグロメットが緩くなるので慎重に。

穴にはさび止めにタッチアップを塗っておきます。

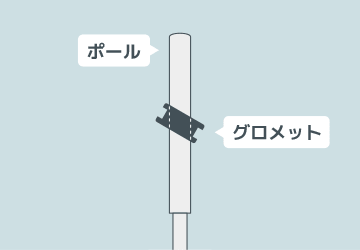

グロメットの取り付け

鉄板にあけた穴は、ポールを押す動きに対して斜めになっています。

はじめは、ゴムのグロメットを使う予定でしたが、ポールとゴムが擦れてスムーズに押せなかったので、プラスチックの薄板用穴埋めキャップという穴隠しのキャップをグロメット代わりに加工して使いました。

キャップの加工

ポールを真下に押すためには、キャップに穴を斜めにあける必要があります。

最終的に、穴のセンターをずらしてキャップの筒状の部分を少し削り、ようやくポールを真下に押せるようになりました。穴は化粧ねじの外径φ6に対し、φ7であけています。

もう少し大きなキャップを使えばよいのかもしれませんが、あまり大きな穴をあけたくなかったのでキャップを削りました。

キャップは、ナイロン66という結束バンドなどにも使われている素材で、強度もあり耐久性も高そうです。

キャップの加工は意外と面倒でしたので、薄いプラ板をドーナツ状にして貼り付けるなど、ほかの方法を考えてもよいかもしれません。

リツくん

リツくん

バックドアオープナー取り付け

部品の組み付け

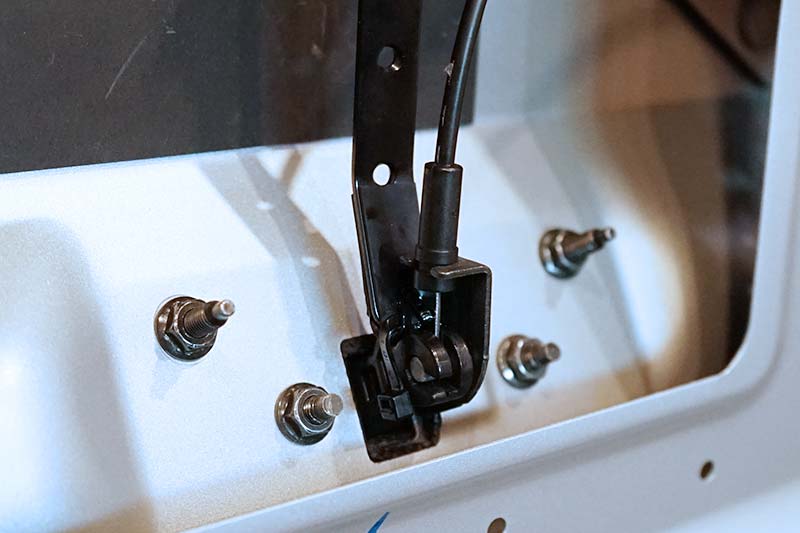

寸切ボルトに化粧ネジとL字ステーを取り付けます。

寸切ボルトは長すぎたので少しカット。L字ステーは、そのままだとワイヤーと干渉したので、少し曲げています。また、穴を追加したり邪魔な部分をカットしたりと、現物合わせで調整しました。

振動で緩みそうな場所なので、ボルトはダブルナットで固定しています。全長もちょうどよい長さになるよう、ここで調整しておきます。

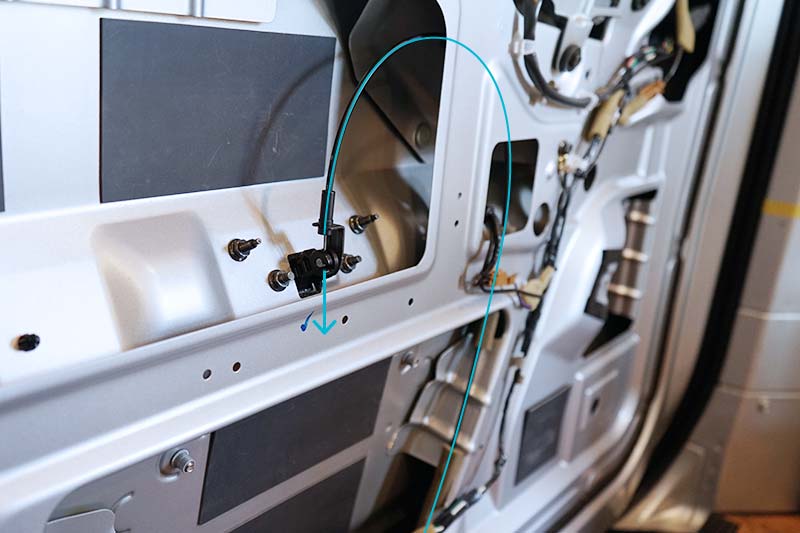

バックドアへの組み込み

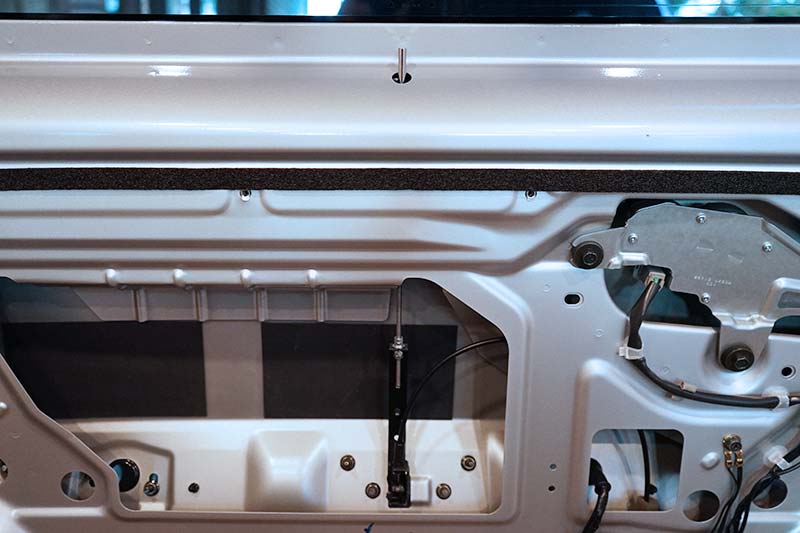

取り付けの全景はこのようになります。

ステーとアームは、間に薄いゴムシートを挟んで結束バンドで固定しました。

ドア内部の鉄板とボルトが干渉しそうな場所があったので、鉄板とボルトに保護テープを貼っておきました。これで擦れることはありません。

完成

バックドアオープナーの完成です。

キャップの部分も苦労した甲斐あって、キレイに仕上がりました。

ドアを開けるときは、バックドアオープナーを押しながらドアを外側に押して開きます。

閉めるときは、アシストベルトにギリギリ手が届くので、車内から閉めることができました。(ワゴンはアシストベルトがないので、何か工夫が必要です。)

リツくん

リツくん

ドアをあける様子を動画にしてみました。

ドアロックについて

ドアロック(鍵)がかかっているとドアは開けられないので、先にキーレスで鍵を開ける必要があります。

ラッチの近くにドアロックの可動部があるので、同じようにして手動での解錠・施錠もできそうですが、ロックがかかった状態でドアを開けたくなることが少なそうなのと手間を考えてそちらはやめました。

あと、こういったスイッチなどは、自分だけでなく誰でも簡単に使えるようにしたいと思っているので、棒が2本あるとぱっと見で使い方がわからないということもあります。